(通讯员钟雨杏、李平 编辑耿婧)“在北戴河实习,老师说什么我们记什么;在秭归实习,我们观察到什么就记录什么。”

第一次出野外是踏勘路线,刚下车的我们还未收拾好心情,迎面而来的就是一块巨大的岩体,黄琨老师简要讲解了三大岩性分类的知识,大手一挥便让同学们自行观察。从一开始的些手足无措,后渐入佳境回忆起课堂学习的内容,再到得心应手的拿起三大件——地质锤、罗盘、放大镜,我们敲标本,看岩性,测产状一气呵成。慢慢地,我们开始积极与老师讨论自己观察到的现象和自己对岩性的判断。

印象深刻的是黄琨老师交我们的“野外三自法则”,“学地质,不是我告诉你们这个是岩石,你们就能学会,而是我交给你们方法,你们要自己去观察,自己去体会,自己去描述,这才能学会地质。”

第二年实习的我们仿佛正在领会野外地质实习的精髓,不再像课堂简单的记背硬生生的知识,而是用自己的眼睛,自己的双手,将课堂学到的知识转化为实践。

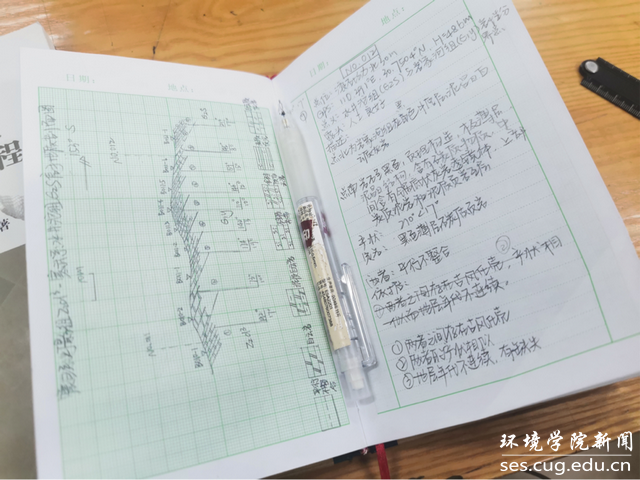

“眼睛看到什么记录下什么,而更多的分析和推测应该放在后续的小结慢慢总结。”关于野簿记录,王涛老师为此颇费心思。野簿,顾名思义便是野外记录簿,多年的学习使得同学们都有着惯性的思维,提交之前总想着如何写的详细,如何写的美观,老师讲的部分是否有都记录下来。王老师严格要求我们在观察岩石地层时候收起野簿,观察结束后才开始记录,回到基地下车便收野簿。刚开始同学们记录的一团乱,王老师总是耐心向同学们讲解正确的格式和记录思维,小小的野簿记录,我们看到的是地质人严谨的工作态度。

“你们就是每次最晚回来的那个班?”

“是,我们就是…”

“你们班都讲了什么啊?能不能说说?”

“这个嘛,保密!”

最让我们痛并快乐着的事是什么?那就是王老师又拓展了!

在每条路线上都有王老师给我们拓展丰富的知识。在古村坪路线观察到蛇纹岩的存在,王老师提到这作为地幔的成分之一,如今出现在陆地上,可以推测这可能是大洋洋壳喷发出的岩石,而随后经历了挤压构造运动,大洋洋壳与大陆碰撞俯冲将岩石留在了大陆上,这里可能发生过古大陆拼合运动。

知识是一座宝库,而只有实践才是开启宝库的钥匙。实习即将结束,但我们的地质学习路程却正在延申,期待后续实习旅途。